Platón diría que no hay justificación alguna para plantear un pesimismo respecto a las capacidades que tienen los seres humanos para responder a leyes justas y crear juntos una sociedad. Desde luego, era consciente de un problema: puede ocurrir que yo sea justo en medio de una sociedad de injustos; al fin y al cabo, eso es lo que le había pasado a Sócrates; el quijotesco Sócrates lo tenía claro: prefiero que se cometa una injusticia conmigo a cometerla yo. Como Platón era consciente de ese problema, entendía que no se podía desligar el comportamiento justo individual de la creación de una sociedad con unas leyes justas: ambas cosas tenían que ir a la par. Por eso, para Platón, el político debía promover que los ciudadanos fueran justos; es decir, sabios, morales, virtuosos. Para Platón, el político no debía entenderse como el líder de un partido, que defiende una determinada ideología; porque para Platón, el fin o bien político no era algo discutible. El político debía ser más bien un técnico, un gestor: alguien que sabe cómo conseguir ese bien político, como conseguir que las cosas vayan bien socialmente, qué medios hay que aplicar.

El problema con los políticos de la democracia, inspirados por los sofistas, era que ellos malentendían el fin o bien político; 'que las cosas vayan bien socialmente' lo traducían como 'que la gente consiga lo que desea'; las leyes que planteaban eran leyes injustas porque iban encaminadas simplemente a satisfacer lo peor de los gobernados; los seres humanos no eran ni buenos ni malos por naturaleza: tenían sólo tendencias o posibilidades en ambos sentidos; pero los políticos sofistas, con sus políticas, lo que conseguían era estimular la parte mala de los seres humanos, la de mera satisfacción o comodidad.

En realidad, nadie es malo. Recordemos lo que decía Sócrates: 'nadie hace el mal a sabiendas'. Es decir, nadie quiere que le vaya mal en la vida. El problema es cómo conseguir que te vaya bien en la vida, cuáles son los medios correctos para conseguir eso. Ese irnos bien en la vida es algo complejo, y en cierto modo contradictorio: incluye ser justos y conseguir placer, obedecer unas leyes justas e ir a nuestra bola, preocuparnos por los demás y por nosotros. No siempre es fácil compatibilizar ambas cosas de una manera adecuada. El político sofista seduce a los gobernados con maneras fáciles y cómodas de solucionar esas contradicciones; por ejemplo, apelando a Píndaro, diría: "lo mejor es comportarte injustamente (así obtienes todas las ventajas de placer de ese comportamiento), pero aparentar que te estás comportando justamente (así obtienes también todas las ventajas de comportarse justamente)". Frente a ello, Platón propone: no hay soluciones fáciles para que nos vaya bien en la vida. Para que nos vaya bien en la vida, seguramente tendremos que hacer esfuerzos; tendremos que hacer renuncias, obedecer a las leyes, y comportarnos justamente. No se pueden conseguir las ventajas de comportarse justamente sin comportarse justamente, ni puede haber un sabio malvado (es sólo un sabio aparente), ni puede haber un placer injusto (es sólo un placer aparente), ni nos puede ir bien en la vida si nos comportamos injustamente. La educación es importante para que los ciudadanos se den cuenta de esto, de que si realmente quieren ser egoístas, interesados y que les vaya bien en la vida, esos son los únicos medios: comportarse justamente; por eso se puede razonar y enseñar la virtud y la justicia. Los auténticos placeres e intereses son los de la justicia. Pero eso será siempre impopular, el político sincero que diga esas cosas estará siempre en desventaja en una democracia y nunca conseguiría ganar unas elecciones. Platón pone la siguiente comparación: todos deseamos alcanzar la salud corporal, pero la mayoría preferirá seguir al vendedor de cosméticos que nos proporcionan una apariencia de salud corporal mientras nos permite comer lo que queramos y nos perjudica, y no al médico que recomienda gimnasia como único modo de conseguir una auténtica salud corporal.

sábado, 22 de octubre de 2011

La naturaleza de las leyes en los sofistas

¿Por qué obedecemos las leyes de nuestro país?. Pensemos algunas posibles respuestas: porque si no las obedecemos vamos a tener problemas con la policia; o porque creemos que son buenas (justas); o porque ni siquiera se nos pasa por la cabeza el desobedecerlas. ¿Qué significa que creemos que son buenas o justas?.

-Algunos sofistas planteaban que las leyes son nómos, convencionales, en el sentido de que optar por unas leyes u otras era una decisión arbitraria, y que en consecuencia no se podía justificar que unas leyes fueran mejores que otras. Decimos que es el lenguaje es convencional: y eso significa que todos los lenguajes del mundo son igual de buenos, porque todos transmiten igual de bien las ideas. Lo mismo pasaría con las leyes. Platón se opone a ese planteamiento: hay unas leyes objetivamente mejores que otras, y se puede justificar. Así que cuando decimos que unas leyes son justas, es porque decimos que unas leyes diferentes serían injustas.

-Otros sofistas no negarían que hay unas leyes justas; pero dirían que son nómos, ahora en el sentido de que son artificiales. Un sofista como Antifonte diría que si no fuera por la policia, nadie cumpliría con esas leyes. Es decir, que su cumplimiento no sale espontáneo o natural en el ser humano. Lo único que sale espontáneo o natural en el ser humano es intentar satisfacer por cualquier medio los propios deseos. Lo que entendemos por leyes justas supone siempre una restricción a la satisfacción de los deseos de los ciudadanos. Ahora bien, podemos plantear que los ciudadanos entenderán que esa restricción es necesaria; por ejemplo, el sofista Licofrón plantea que las leyes justas son útiles, porque son el medio racionalmente adecuado para mejor satisfacer los propios deseos: si no impusiéramos esas leyes justas, en realidad nadie podría satisfacer tranquilamente sus propios deseos.

-El sofista Trasímaco va un poco más lejos. No sólo es que las leyes justas sean artificiales: es que además tampoco se llegan nunca a aplicar en la realidad; las leyes justas se quedan en mero pensamiento, en mera utopía. Lo que sucede en la realidad siempre con las leyes es que, bajo una supuesta apariencia de desinterés, esconden siempre un interés, benefician siempre a alguien, que es el gobernante. Así que la norma natural de que los seres humanos buscan siempre exclusivamente su interés se cumple inevitablemente; lo único que ocurre es que alguien se las ha apañado para imponer su interés sobre el de los demás. Que las leyes justas se quedan en mero pensamiento también lo expresa Trasímaco de la siguiente manera: al político le interesa aparecer como justo, tener esa fama, pero sólo como un medio para conseguir el poder, no para serlo realmente; la justicia es sólo un pensamiento, una utopía, un ideal, una apariencia.

En otros momentos, Trasímaco no parece que piense que las leyes justas son una utopía; más bien piensa que directamente no existen; no hay ningunas leyes justas (ninguna ley natural) desde la que poder criticar las distintas legislaciones de los países; el único concepto de justicia que podemos usar es el de las distintas legislaciones; conforme a este planteamiento de 'positivismo jurídico', no habría manera alguna de decir por ejemplo que la legislación nazi sobre los judios era 'injusta'.

-El más radical de los sofistas es Calícles. Para Calícles lo justo es simplemente conseguir satisfacer los propios intereses. Como seguramente no todos pueden satisfacer todos sus intereses a la vez, es inevitable lo siguiente: o yo soy injusto contigo, o tú lo eres conmigo. Calícles se opone a toda forma de legislación que intente poner limitaciones a esa situación. Las leyes 'justas' son injustas: perjudican a los más fuerte y benefician a los más débiles, lo que es antinatural, y por lo tanto, injusto. Calícles es partidario de la libre competencia entre los individuos.

-Podemos hacernos algunas preguntas. Para empezar, podemos comparar ley en sentido jurídico y ley en sentido natural. Podríamos plantear que las leyes naturales son contingentes y convencionales: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Pero, una vez fijadas unas leyes naturales, se cumplen sin ninguna excepción. ¿Hay algo así como una naturaleza, unas leyes naturales, correspondientes al ser humano?; si hubiera una ley natural humana, eso parece que significaría que nadie en la práctica va a poder comportarse de una manera contraria; por ejemplo, si la ley natural humana fuera el egoísmo, entonces nadie podría comportarse de un modo egoísta (lo cual, por cierto, podemos plantear que es un ataque a la libertad humana). Pero aún así, lo mismo que hemos dicho sobre contingencia y convencionalidad de las leyes naturales, se puede aplicar para el caso particular de las leyes naturales humanas: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Esto significa ahora lo siguiente: podemos pensar otras posibilidades. Así, por ejemplo, aunque todo el mundo fuera egoísta de manera inevitable, podríamos pensar en otras formas de comportamiento.

Por eso, ante la pregunta: ¿quién fue el primero al que se le ocurrio la idea de formar una sociedad, y plantear unas leyes justas, si por naturaleza los seres humanos somos egoístas?, ahora la pregunta es fácil de contestar: cualquiera, porque cualquiera, aunque se comporte de un modo egoísta, puede pensar otras posibilidades.

El problema, por tanto, no es pensar otras posibilidades, sino si se pueden o no llevar a la práctica. Algunos sofistas pensarían que sí se pueden llevar a la práctica, pero por medio de imposición, con policia.

Por otra parte: ¿realmente hay alguna ley natural humana? ¿es realmente esa ley una forma de egoísmo?. Nuestra naturaleza es racional; la pregunta entonces es: ¿la única manera de convencer a alguien para que se comporte de una determinada manera es apelando a que de esa manera se beneficiará o no saldrá perjudicado?.

-Algunos sofistas planteaban que las leyes son nómos, convencionales, en el sentido de que optar por unas leyes u otras era una decisión arbitraria, y que en consecuencia no se podía justificar que unas leyes fueran mejores que otras. Decimos que es el lenguaje es convencional: y eso significa que todos los lenguajes del mundo son igual de buenos, porque todos transmiten igual de bien las ideas. Lo mismo pasaría con las leyes. Platón se opone a ese planteamiento: hay unas leyes objetivamente mejores que otras, y se puede justificar. Así que cuando decimos que unas leyes son justas, es porque decimos que unas leyes diferentes serían injustas.

-Otros sofistas no negarían que hay unas leyes justas; pero dirían que son nómos, ahora en el sentido de que son artificiales. Un sofista como Antifonte diría que si no fuera por la policia, nadie cumpliría con esas leyes. Es decir, que su cumplimiento no sale espontáneo o natural en el ser humano. Lo único que sale espontáneo o natural en el ser humano es intentar satisfacer por cualquier medio los propios deseos. Lo que entendemos por leyes justas supone siempre una restricción a la satisfacción de los deseos de los ciudadanos. Ahora bien, podemos plantear que los ciudadanos entenderán que esa restricción es necesaria; por ejemplo, el sofista Licofrón plantea que las leyes justas son útiles, porque son el medio racionalmente adecuado para mejor satisfacer los propios deseos: si no impusiéramos esas leyes justas, en realidad nadie podría satisfacer tranquilamente sus propios deseos.

-El sofista Trasímaco va un poco más lejos. No sólo es que las leyes justas sean artificiales: es que además tampoco se llegan nunca a aplicar en la realidad; las leyes justas se quedan en mero pensamiento, en mera utopía. Lo que sucede en la realidad siempre con las leyes es que, bajo una supuesta apariencia de desinterés, esconden siempre un interés, benefician siempre a alguien, que es el gobernante. Así que la norma natural de que los seres humanos buscan siempre exclusivamente su interés se cumple inevitablemente; lo único que ocurre es que alguien se las ha apañado para imponer su interés sobre el de los demás. Que las leyes justas se quedan en mero pensamiento también lo expresa Trasímaco de la siguiente manera: al político le interesa aparecer como justo, tener esa fama, pero sólo como un medio para conseguir el poder, no para serlo realmente; la justicia es sólo un pensamiento, una utopía, un ideal, una apariencia.

En otros momentos, Trasímaco no parece que piense que las leyes justas son una utopía; más bien piensa que directamente no existen; no hay ningunas leyes justas (ninguna ley natural) desde la que poder criticar las distintas legislaciones de los países; el único concepto de justicia que podemos usar es el de las distintas legislaciones; conforme a este planteamiento de 'positivismo jurídico', no habría manera alguna de decir por ejemplo que la legislación nazi sobre los judios era 'injusta'.

-El más radical de los sofistas es Calícles. Para Calícles lo justo es simplemente conseguir satisfacer los propios intereses. Como seguramente no todos pueden satisfacer todos sus intereses a la vez, es inevitable lo siguiente: o yo soy injusto contigo, o tú lo eres conmigo. Calícles se opone a toda forma de legislación que intente poner limitaciones a esa situación. Las leyes 'justas' son injustas: perjudican a los más fuerte y benefician a los más débiles, lo que es antinatural, y por lo tanto, injusto. Calícles es partidario de la libre competencia entre los individuos.

-Podemos hacernos algunas preguntas. Para empezar, podemos comparar ley en sentido jurídico y ley en sentido natural. Podríamos plantear que las leyes naturales son contingentes y convencionales: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Pero, una vez fijadas unas leyes naturales, se cumplen sin ninguna excepción. ¿Hay algo así como una naturaleza, unas leyes naturales, correspondientes al ser humano?; si hubiera una ley natural humana, eso parece que significaría que nadie en la práctica va a poder comportarse de una manera contraria; por ejemplo, si la ley natural humana fuera el egoísmo, entonces nadie podría comportarse de un modo egoísta (lo cual, por cierto, podemos plantear que es un ataque a la libertad humana). Pero aún así, lo mismo que hemos dicho sobre contingencia y convencionalidad de las leyes naturales, se puede aplicar para el caso particular de las leyes naturales humanas: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Esto significa ahora lo siguiente: podemos pensar otras posibilidades. Así, por ejemplo, aunque todo el mundo fuera egoísta de manera inevitable, podríamos pensar en otras formas de comportamiento.

Por eso, ante la pregunta: ¿quién fue el primero al que se le ocurrio la idea de formar una sociedad, y plantear unas leyes justas, si por naturaleza los seres humanos somos egoístas?, ahora la pregunta es fácil de contestar: cualquiera, porque cualquiera, aunque se comporte de un modo egoísta, puede pensar otras posibilidades.

El problema, por tanto, no es pensar otras posibilidades, sino si se pueden o no llevar a la práctica. Algunos sofistas pensarían que sí se pueden llevar a la práctica, pero por medio de imposición, con policia.

Por otra parte: ¿realmente hay alguna ley natural humana? ¿es realmente esa ley una forma de egoísmo?. Nuestra naturaleza es racional; la pregunta entonces es: ¿la única manera de convencer a alguien para que se comporte de una determinada manera es apelando a que de esa manera se beneficiará o no saldrá perjudicado?.

martes, 11 de octubre de 2011

Un ejemplo de mala dialéctica: ¿Es una gallina desplumada un ser humano?

Como ejemplo de lo que sería una mala dialéctica, Platón plantea la siguiente definición de ser humano: "El Ser humano es un bípedo implume"; es decir, que tiene dos patas y no tiene plumas. Aunque pueda ocurrir que nosotros somos los únicos animales que son bípedos y no tienen plumas, el problema es que hemos captado mal nuestra esencia o definición. Armados con la definición del bípedo implume, quizás podríamos separar correctamente en un grupo a los que son humanos de los que no; en ese sentido, nos serviría para la práctica. Pero no es buena dialéctica porque no hemos captado adecuadamente la idea de ser humano.

En cambio, si proponemos la definición: "El ser humano es un animal racional", que será a la que apunten Platón y Aristóteles, hemos hecho buena dialéctica, y además de servirnos para la práctica en el mundo sensible, hemos conocido correctamente la idea 'ser humano' del mundo de las ideas. Observa que en esa definición, 'animal' es el género, y 'racional' es la diferencia específica. Lo que añade la idea de 'hombre' a la idea de 'animal', lo decisivo, lo que tienen los hombres y no tienen lo que no es hombres, es la idea de 'racional'.

Además, es fama lo que el cínico Diógenes de Sínope hizo cuando escuchó la definición de ser humano como bípedo implume: cogió una gallina, la desplumó, y la lanzó al suelo, al grito de "He ahí un hombre". Desde luego, una manera contundente de demostrar que habíamos hecho una mala definición!!!!

La Dialéctica en Platón

La dialéctica es un tema complejo en Platón, en el que se mezclan muchos planteamientos. En principio, podemos entender por dialéctica el conocimiento más elevado de los cuatro grados de conocimiento que señala Platón en el símil de la línea: Eikasía (imágenes), Pístis (conocimiento sensible ordinario), Diánoia (matemáticas), y el más elevado de todos, Noésis (o Dialéctica). La dialéctica sería el método de conocimiento propio del mundo de las ideas, con la dialéctica conocemos el mundo de las ideas como tal, directamente. El origen de éste método estaría en Sócrates, y su estrategia de preguntas incisivas buscando responder a la pregunta '¿Qué es...(la justicia, la virtud, la verdad, etc)?', es decir, buscando dar una definición precisa de un concepto (una idea).

1) Una primera manera de plantear el problema dialéctico es el modelo de un tejido; dice Platón: 'las ideas encajan unas con otras, pero no todas con todas, sino algunas con algunas'; por ejemplo, la idea 'cúpula redonda' y la idea 'cuadrado' no encajan entre sí (modernamente diríamos que la expresión 'redonda cúpula cuadrada' es una contradicción lógica); por el contrario, la idea 'perro' y la idea 'azul' si pueden encajar: no importa que 'los perros son azules' sea algo falso en nuestro mundo: la cuestión es que de entrada podría haber perros azules, lo que no sucede con las redondas cúpulas cuadradas (modernamente diríamos que 'los perros son azules' no es una contradicción lógica). La dialéctica sería el arte de determinar correctamente qué ideas son de entrada compatibles con qué ideas.

2) Una segunda manera de plantear el problema dialéctico es el modelo del árbol clasificatorio. Para definir una idea se utiliza el mecanismo que luego Aristóteles llamará de género y diferencia específica: es decir, si partimos de una idea A, se busca una idea más general B, tal que incluye a B; por ejemplo, la idea de felino es más general que la de gato; y luego se busca que añade A respecto a B: la diferencia específica; por ejemplo, que está añadido en la idea de gato, respecto a la idea de felino. Nos encontramos así con que las ideas de abajo del árbol clasificatorio son muy complejas, como si fueran muñecas rusas, incluyendo dentro de sí muchas otras ideas. En este planteamiento, podríamos considerar que la idea más simple, en la cúspide del árbol clasificatorio, podría ser algo así como la idea de ser (la más simple de todas las ideas, la única que sólo contiene dentro de sí la idea de ser); en principio, podríamos considerar que todas las definiciones de las demás ideas la contienen como su punto de partida; por ejemplo; idea de gato='un ser que,.....', y en los puntos suspensivos una ristra más de ideas, hasta llegar a la diferencia específica: aquello que añade la idea de gato a la idea de felino, que es lo que le caracteriza, y que no tienen los otros tipos de felinos.

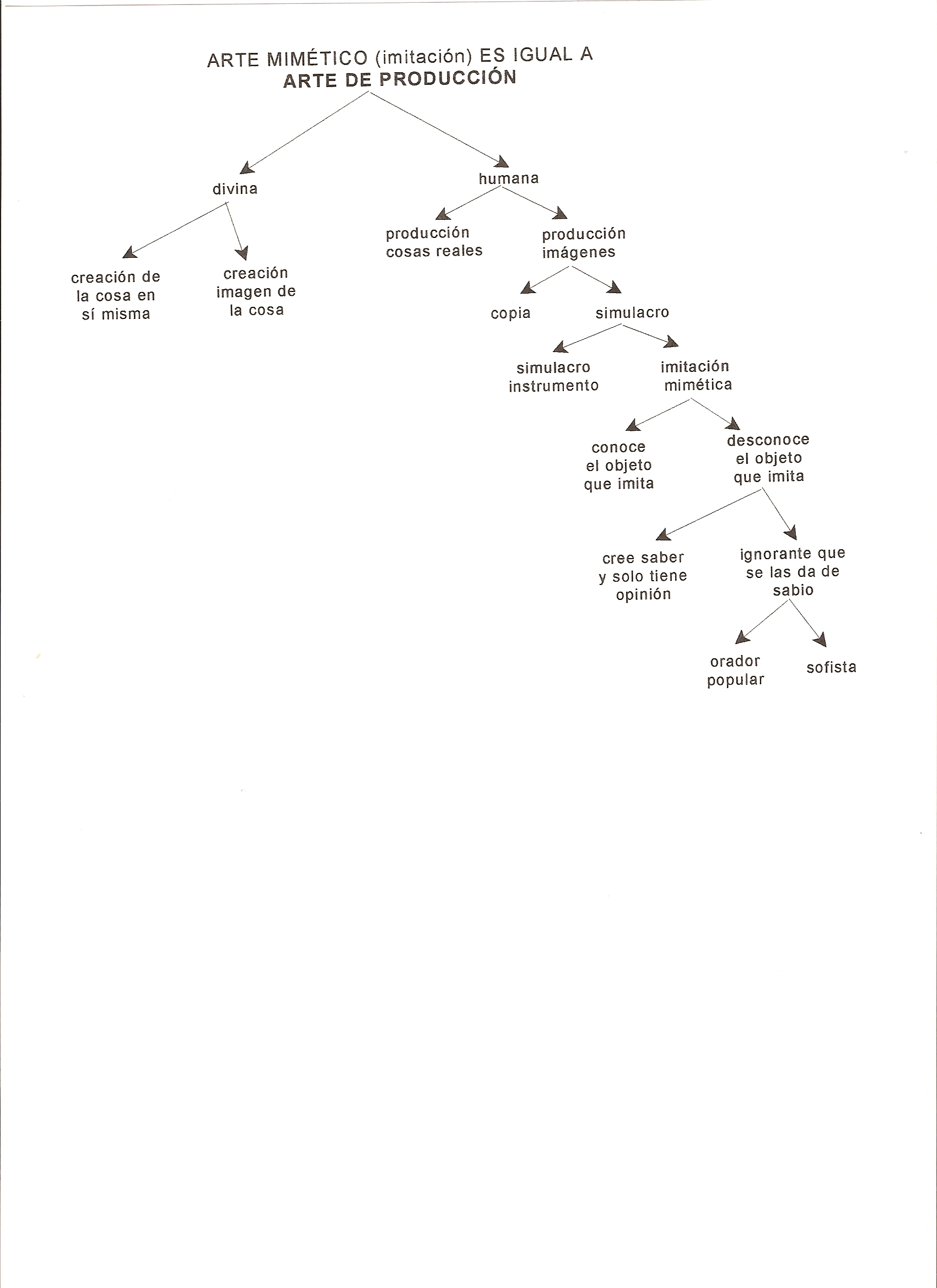

Un ejemplo extraído del diálogo El Sofista es la definición que hace en él Platón de 'sofista':

Conforme a éste árbol, la idea de sofista se podría definir como: "arte de producción humana, de imagenes, por simulacro, por imitación mimética, que desconoce el objeto que imita, que se las da de sabio, y que no es un orador popular".

Por la dialéctica descendente, tomaríamos una idea muy general, y ser un buen dialéctico consistiría en encontrar correctamente todas las subdivisiones que podemos ir haciendo de esa idea: sería en ese sentido, un arte de análisis de las ideas. Se trata de encontrar los tipos y subtipos de una idea.

Por dialéctica ascendente, tomaríamos una idea menos general, más concreta, y se trata de remontarnos a ideas más generales, para proceder a dar una definición precisa de esa idea más concreta, buscando la diferencia específica.

Cabe señalar que la dialéctica es para Platón un mecanismo puramente intelectual, sin que tenga que intervenir en ella ningún tipo de investigación sobre hechos que ocurren en la realidad. Por eso puede ser confundente el ejemplo de la idea de 'felino'; porque si queremos 'descomponer' por dialéctica descendente la idea de 'felino', parece que lo que vamos a hacer no es examinar todas las posibilidades abstractas de 'felino' (suponiendo que eso se pudiera hacer), sino observar en la realidad cuantas especies de felinos hay. Sin embargo, si queremos 'descomponer' por dialéctica descendente la idea de 'justicia', lo que buscamos es ir analizando todas las posibilidades abstractas, al margen de que se den o no en la realidad.

También cabe apuntar que, en la mayoría de los casos, las descomposiciones de ideas generales las hacía Platón procediendo por divisiones dicotómicas, con dos elementos opuestos (como en el ejemplo que hemos puesto del árbol de definición de lo que es un sofista).

1) Una primera manera de plantear el problema dialéctico es el modelo de un tejido; dice Platón: 'las ideas encajan unas con otras, pero no todas con todas, sino algunas con algunas'; por ejemplo, la idea 'cúpula redonda' y la idea 'cuadrado' no encajan entre sí (modernamente diríamos que la expresión 'redonda cúpula cuadrada' es una contradicción lógica); por el contrario, la idea 'perro' y la idea 'azul' si pueden encajar: no importa que 'los perros son azules' sea algo falso en nuestro mundo: la cuestión es que de entrada podría haber perros azules, lo que no sucede con las redondas cúpulas cuadradas (modernamente diríamos que 'los perros son azules' no es una contradicción lógica). La dialéctica sería el arte de determinar correctamente qué ideas son de entrada compatibles con qué ideas.

2) Una segunda manera de plantear el problema dialéctico es el modelo del árbol clasificatorio. Para definir una idea se utiliza el mecanismo que luego Aristóteles llamará de género y diferencia específica: es decir, si partimos de una idea A, se busca una idea más general B, tal que incluye a B; por ejemplo, la idea de felino es más general que la de gato; y luego se busca que añade A respecto a B: la diferencia específica; por ejemplo, que está añadido en la idea de gato, respecto a la idea de felino. Nos encontramos así con que las ideas de abajo del árbol clasificatorio son muy complejas, como si fueran muñecas rusas, incluyendo dentro de sí muchas otras ideas. En este planteamiento, podríamos considerar que la idea más simple, en la cúspide del árbol clasificatorio, podría ser algo así como la idea de ser (la más simple de todas las ideas, la única que sólo contiene dentro de sí la idea de ser); en principio, podríamos considerar que todas las definiciones de las demás ideas la contienen como su punto de partida; por ejemplo; idea de gato='un ser que,.....', y en los puntos suspensivos una ristra más de ideas, hasta llegar a la diferencia específica: aquello que añade la idea de gato a la idea de felino, que es lo que le caracteriza, y que no tienen los otros tipos de felinos.

Un ejemplo extraído del diálogo El Sofista es la definición que hace en él Platón de 'sofista':

Conforme a éste árbol, la idea de sofista se podría definir como: "arte de producción humana, de imagenes, por simulacro, por imitación mimética, que desconoce el objeto que imita, que se las da de sabio, y que no es un orador popular".

Por la dialéctica descendente, tomaríamos una idea muy general, y ser un buen dialéctico consistiría en encontrar correctamente todas las subdivisiones que podemos ir haciendo de esa idea: sería en ese sentido, un arte de análisis de las ideas. Se trata de encontrar los tipos y subtipos de una idea.

Por dialéctica ascendente, tomaríamos una idea menos general, más concreta, y se trata de remontarnos a ideas más generales, para proceder a dar una definición precisa de esa idea más concreta, buscando la diferencia específica.

Cabe señalar que la dialéctica es para Platón un mecanismo puramente intelectual, sin que tenga que intervenir en ella ningún tipo de investigación sobre hechos que ocurren en la realidad. Por eso puede ser confundente el ejemplo de la idea de 'felino'; porque si queremos 'descomponer' por dialéctica descendente la idea de 'felino', parece que lo que vamos a hacer no es examinar todas las posibilidades abstractas de 'felino' (suponiendo que eso se pudiera hacer), sino observar en la realidad cuantas especies de felinos hay. Sin embargo, si queremos 'descomponer' por dialéctica descendente la idea de 'justicia', lo que buscamos es ir analizando todas las posibilidades abstractas, al margen de que se den o no en la realidad.

También cabe apuntar que, en la mayoría de los casos, las descomposiciones de ideas generales las hacía Platón procediendo por divisiones dicotómicas, con dos elementos opuestos (como en el ejemplo que hemos puesto del árbol de definición de lo que es un sofista).

La democracia ateniense

Si en Atenas pudo haber entre 250000 y 300000 personas en la época clásica, sólo unos 60000 o 50000 eran considerados ciudadanos. Se excluía a: mujeres, varones de menos de 25 años, niños, metecos (extranjeros), esclavos, a todo aquel que no estuviera al día con sus impuestos, y en algún momento también se implantó que el ciudadano tenía que ser descendiente legítimo de otro ciudadano. Se podía conceder la ciudadanía, pero era bastante excepcional. Esa ciudadanía era dividida en 10 distritos o tribus.

Cualquier ciudadano podía participar en la Asamblea (Eklesia), que se reunía cuatro veces al mes. En principio todos tenían derecho a la palabra (con un tiempo medido por una clepsidra o reloj de agua), pero en la práctica había que saber oratoria, tener una cierta relevancia social, y además proponer una ley; hay que tener en cuenta que si al cabo de un año la ley aprobada tenía malas consecuencias, era retirada y el proponente multado. Las leyes se aprobaban por mayoría o por aclamación y pasaban al Consejo de los 500. Tras la restauración de la democracia en el 403, aparecen dos novedades que puede ser interesante señalar: 1) el poder legislativo pasó en la práctica a manos de los tribunales de justicia; 2) se estableció un sistema de pago por asistir a la Asamblea, lo que hizo que mucha gente quisiera asistir, y se limitó el número de personas de la asamblea a 6000.

La otra gran institución política era la Boulé o Consejo de los 500; estaba formada por 50 ciudadanos por cada distrito, elegidos por sorteo entre los ciudadanos. Ejercían el cargo por un año, y no podían volver a ser sorteados hasta que a todos los demás les hubiese tocado el turno. El consejo de los 500 se dividía en 10 comités, encargado cada uno de un aspecto de la administración del Estado, tales como ratificación de las leyes aprobadas por la Asamblea, asuntos militares, presupuesto, administración del Estado, control de los funcionarios. Dentro del consejo de los 500, cada 36 días aproximadamente, una tribu por turno ejercía la Pritanía, encargada de organizar la Asamblea (fijar el orden del día).

Los funcionarios militares eran elegidos por votación por la Asamblea. Los funcionarios civiles y de justicia eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años que se hubieran presentado voluntarios.

Cualquier ciudadano podía participar en la Asamblea (Eklesia), que se reunía cuatro veces al mes. En principio todos tenían derecho a la palabra (con un tiempo medido por una clepsidra o reloj de agua), pero en la práctica había que saber oratoria, tener una cierta relevancia social, y además proponer una ley; hay que tener en cuenta que si al cabo de un año la ley aprobada tenía malas consecuencias, era retirada y el proponente multado. Las leyes se aprobaban por mayoría o por aclamación y pasaban al Consejo de los 500. Tras la restauración de la democracia en el 403, aparecen dos novedades que puede ser interesante señalar: 1) el poder legislativo pasó en la práctica a manos de los tribunales de justicia; 2) se estableció un sistema de pago por asistir a la Asamblea, lo que hizo que mucha gente quisiera asistir, y se limitó el número de personas de la asamblea a 6000.

La otra gran institución política era la Boulé o Consejo de los 500; estaba formada por 50 ciudadanos por cada distrito, elegidos por sorteo entre los ciudadanos. Ejercían el cargo por un año, y no podían volver a ser sorteados hasta que a todos los demás les hubiese tocado el turno. El consejo de los 500 se dividía en 10 comités, encargado cada uno de un aspecto de la administración del Estado, tales como ratificación de las leyes aprobadas por la Asamblea, asuntos militares, presupuesto, administración del Estado, control de los funcionarios. Dentro del consejo de los 500, cada 36 días aproximadamente, una tribu por turno ejercía la Pritanía, encargada de organizar la Asamblea (fijar el orden del día).

Los funcionarios militares eran elegidos por votación por la Asamblea. Los funcionarios civiles y de justicia eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años que se hubieran presentado voluntarios.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)